Was gerechte Entscheidungen mit Gleichheit und Kinderwünschen zu tun haben

Das Schreiben eines Blogartikels braucht zumindest bei mir Unterstützung durch Koffein. Deshalb habe ich mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Kaffee machen ist einfach: Kaffee und Wasser in die Espressomaschine füllen, auf den Herd stellen und nach 2 Minuten ist der Kaffee fertig.

Gerechte Entscheidungen zu treffen scheint komplizierter zu sein. Das fängt ja schon mit der Frage an, was eine gerechte Entscheidung eigentlich ist. Kaffee, Wasser, meine Espressomaschine kann ich anfassen. Gerechtigkeit nicht. Was Menschen unter „gerecht“ verstanden haben hat sich über die Jahrtausende weiterentwickelt und es gib ein Meer von Gedanken dazu. Einen guten Überblick dazu findet man z.B. auf Wikipedia unter dem Stichwort „Gerechtigkeitstheorien“.

Bei „besser strukturiert“ schauen wir ja gerne auf die Struktur von Themen und versuchen dann, daraus für den Alltag zu lernen. Wir gehen das Ganze also etwas pragmatischer an. Fangen wir doch mal mit folgender Frage an: Was ist die Struktur einer gerechten Entscheidung?

Erstmal ist die Frage der Gerechtigkeit ein soziales Phänomen. Wenn es nur einen Menschen gäbe bräuchte ich keine Gerechtigkeit. Überhaupt hätten ich als einzelner Mensch viele Probleme der Welt nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema…

Außerdem braucht eine gerechte Entscheidung etwas, worüber eine Entscheidung zu treffen ist. Wenn es um die gerechte Verteilung von Dingen geht, dann könnte es zum Beispiel das Taschengeld sein und die Frage, welches Kind wieviel davon bekommt. Außerdem muss es wohl um etwas gehen, das nur begrenzt vorhanden ist, weil sich sonst nicht die Frage der Verteilung stellen würde. Es muss auch nicht immer etwas gleichartiges sein, dass verteilt wird, wie z.B. im Fall des Taschengeldes. Wenn jemand in eine Wohnung einbricht und später dafür eine gerechte Strafe bekommt, dann ist dies in den seltensten Fällen ein Einbruch in seiner eigenen Wohnung. In diesen Fällen sucht man dann nach einem Aus-Gleich. Z.B wird dann ein Wohnungseinbruch mit Freiheitsentzug geahndet. Dass es sich bei gerechten Entscheidungen oft um unterschiedliche Dinge handelt, macht gerechte Entscheidungen so schwer.

Für eine gerechte Entscheidung brauche ich also mehrere Personen und etwas, das es zu verteilen oder auszugleichen gibt. Dazu kommt als drittes noch ein Maßstab mit dem ich feststelle, was nun gerecht ist oder nicht. Heutzutage spielt dabei „Gleichheit“ eine wichtige Rolle. „Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich“ ist ein wichtiger Rechtsgrundsatz und auch sonst ist Gleichbehandlung bei der Frage von gerechten Entscheidungen ein wesentlicher Grundsatz. Das wissen alle Eltern, die mehrere Kinder haben: der jüngere schaut einen vorwurfsoll an und verlangt genausoviel Taschengeld wie das ältere Geschwisterkind. Wenn die Eltern dem Gleichheitsgrundsatz verpflichtet sind gehen schnell die Argumente aus. Besonders bei traurigen Blicken aus Kinderaugen.

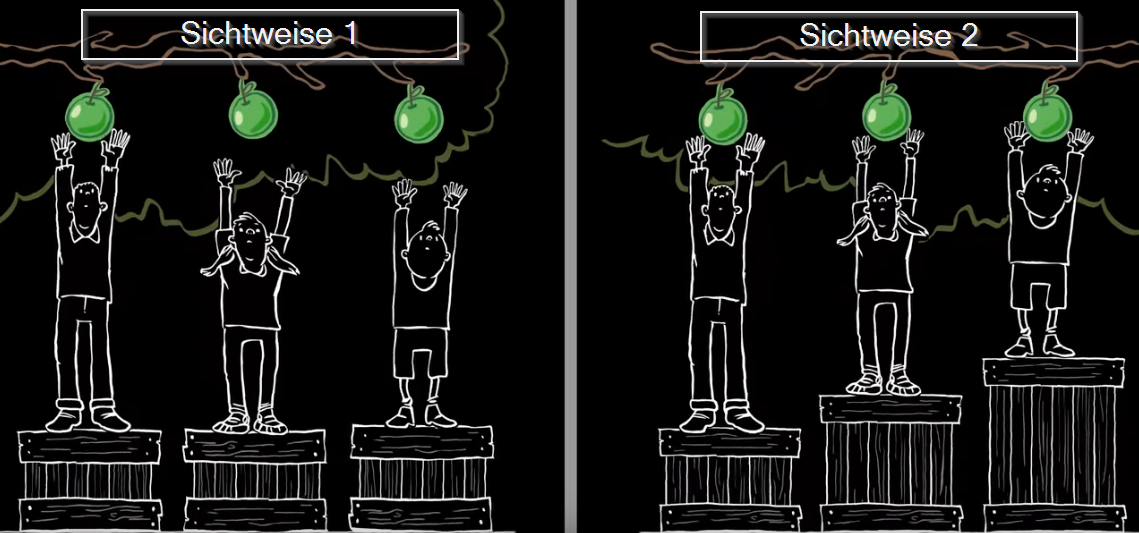

Gerade für solche Situation finde ich dieses Bild aus einem Video von Gerd Scobel sehr inspirierend weil es sehr einfach zwei unterschiedliche Verständnismöglichkeiten von „Gleichheit“ illustriert:

Auf der linken Seite (Sichtweise 1) wird Gleichheit so verstanden, dass es für alle die gleiche Ausgangssitutation gibt: alle Kinder bekommen als Hilfe eine Kiste die genau gleich hoch ist. Und es liegt dann an jedem Kind, das Beste daraus zu machen.

Das Bild auf der rechten Seite (Sichtweise 2) geht dagegen vom Ergebnis aus: alle Kinder sollen die gleiche Chance haben, den Apfel zu erreichen. Und zwar unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Fähigkeiten oder Lebensumstände. Diese Sichtweise liegt übrigens auch der üblichen Antwort von Eltern zugrunde, wenn sie den jüngeren Kindern erklären, weshalb sie weniger Taschengeld bekommen als die älteren Geschwister: „Der Kevin ist ja auch älter als du.“ Clevere jüngere Geschwister erfassen sofort, welcher Argumentationsspielraum sich damit auftut: „Dafür bin ich klüger und brauche mehr Geld für Bücher.“ Als Eltern muss ich dann überlegen, in welchem Verhältnis die Werte „Alter“ und „Klugheit“ stehen um diese gerecht miteinander auszugleichen. Dabei wünsche ich viel Erfolg…

Der Vorteil von Sichtweise 1 ist, dass sich die gleiche Ausgangssituation auf den ersten Blick leichter festlegen lässt. Aber das Bild zeigt auch, dass Gerechtigkeit und Gleichheit durchaus im Konflikt sein können. Zumindest wenn man alle seine Kinder gleich liebt. Für eine gerechte Entscheidung muss man im zweiten Fall nämlich zu all den Fragen des Ausgleichs auch noch entscheiden, was denn die Unterschiede zwischen den Kindern sind und wie man diese bewertet. Leider ist es im Leben meistens nicht so einfach wie in diesem Beispiel, wo allein die Größe den Unterschied ausmacht.

Unser Steuersystem ist ein interessanter Versuch, beide Ansätze zu vereinen: die Höhe der Steuer hängt an der Höhe des Einkommens, unabhängig von weiteren Faktoren (Sichtweise 1). Den unterschiedlichen Lebenssituation versucht die Steuer dann über Steuerklassen, Freibeträge und anderen Stellschrauben gerecht zu werden (Sichtweise 2). Das führt dann gerne auch zu weiteren Ungerechtigkeiten, die dann nach geschickter Lobbyarbeit durch neue Steuergesetze ausgeglichen werden sollen, welche dann zu neuen Ungerechtigkeiten führen. Nicht selten für die Menschen, die keine Lobby haben.

Der Blick auf die Struktur gerechter Entscheidungen zeigt uns also: es praktisch unmöglich, wirklich gerechte Entscheidungen zu treffen. Ein wesentlicher Grund dafür sind für mich die vielen unterschiedlichen Faktoren, die zu berücksichtigen sind und die sich untereinander auch noch schwer vergleichen lassen.

Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Ich glaube, die Einsicht in die Unmöglichkeit wirklich gerechter Entscheidungen hilft schon mal. Jede Entscheidung ist für einen der Betroffenen ungerecht. Deshalb ist es wichtig, überhaupt erstmal eine Entscheidung zu treffen. Wie das in großen wie kleinen Entscheidungssituationen besser geht erfahrt ihr in meinem Training „Besser Entscheidungen treffen“.

Als Menschen haben wir viele Möglichkeiten, auch mit ungerechten Entscheidungen umzugehen. Eine ungerechte Entscheidung kann ich ja auch wieder zurücknehmen. Wichtig ist es auch, Entscheidungen klar zu kommunizieren und zu erklären. Meistens verstehen benachteiligte Betroffene, weshalb es zu den Nachteilen kommt. Außer es handelt sich um jüngere Geschwister in der Frage der Höhe des Taschengeldes. Abgesehen davon kommen nach der einen Entscheidung meistens weitere. Und damit gibt es immer wieder Möglichkeiten vorherige Ungerechtigkeiten auszugleichen („Dafür kaufe ich dir morgen auch ein Eis…“).

Wichtig ist es deshalb, im Gespräch zu bleiben und auf Dauer einen Ausgleich zu schaffen. Menschen reagieren sensibel auf empfundene Ungerechtigkeit. Kommunikation und Gespräche sind die Voraussetzung, um zu einem Aus-Gleich zu kommen. Das macht populistische Argumente aus meiner Sicht so zerstörerisch: sie untergraben das Vertrauen, das es braucht, um auch bei unterschiedlichen Positionen aufeinander zuzugehen. Aber das ist ein anderes Thema.

Ich mach mir jetzt auf jeden Fall noch eine Kaffee. Ganz konkret.

Die Videos von Gerd Scobel kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich schau mir jetzt das Nächste an, und vielleicht entsteht danach wieder ein neuer Blogartikel…